レスキュー隊訓練時の ORS 活用

京都第一赤十字病院 副部長

下村克己

取材:河野久美子( あさま童風社 )

※出典:『大塚薬報』2012年4月号(674号)より

※無断複製、複写(コピー)、転載を禁止します。

今回は、災害訓練時における経口補水液( ORS= Oral Rehydration Solution )」の活用事例についてうかがった。

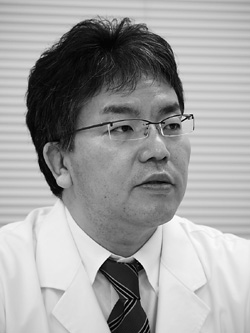

災害訓練の実情

—— 災害訓練に関わったきっかけは?

研修医時代に三次救急病院で研修を受けました。

その救命救急センターでは災害訓練を手伝うことも多く、「非常時にも頼られる医師になりたい」との思いが芽生えました。その後、新潟県中越地震が起きたときに、救護班の一員として現地に派遣され、3日間の活動中、被災地の大変な状況を目の当たりにし、日頃から自分で準備できることはないだろうか、と思ったのがきっかけです。

JR 福知山線脱線事故の救援活動で、列車内に閉じ込められていた人たちの生命を救った、岩手県高度救命救急センターの秋冨慎司先生( 当時、済生会滋賀県病院 )から、「がれきの下の医療( CSM:Confined Space Medicine )」の訓練をやりたいので手伝ってほしいと声をかけられ、訓練活動に参加するようになりました。初めは京都府警察の機動隊と一緒にがれき訓練を行い、そのうちにレスキュー隊の人たちとの付き合いも始まり、全国の消防の人たちと訓練会を行うようになりました。

しだいに災害救助の重要性、迅速性が認められるようになり、厚生労働省の災害派遣医療チーム「日本 DMAT:Disaster Medical Assistance Team 」の概念が発表され、大地震、航空機・列車事故などの大災害が起きたとき、被災地へ迅速に駆けつけ、現場活動、域内搬送、広域医療搬送、病院支援等を行う医療チームが組織されるとともに、活動のプロトコルも発表されました。ただ、残念ながら私は DMAT 隊員ではありません。いつかは協力したいと思っています。

私が最近よく参加しているのは、「病院前救護」の訓練です。自然災害や車両事故などの際、現場や搬送途中でどのように被災者の観察や処置をするかが予後を左右するため、外傷患者の観察手順や処置の標準化を「JPTEC:Japan Prehospital Trauma Evalua−tion and Care」が中心となって進めています。

—— 訓練時に ORS を使うようになったきっかけは?

ORS を知ったのは、数年前の㈱大塚製薬工場が企画する CCM 輸液栄養研究会のときで、前職の京都第二赤十字病院時代の横野麻酔科部長からも紹介されました。それで、暑熱環境下にある訓練時に ORS が有用ではないかと思い、使用を開始しました。

実は、私自身も訓練中に脱水を起こした経験があります。8 月の訓練で、水分補給用としてスポーツドリンクを 1.5 L ほど用意していましたが、炎天下での 4 時間の訓練中に気分不良と頭痛、めまいを感じました。他人から脱水を指摘されるまで気付きませんでした。水分は十分とっているつもりでしたが、試しに ORS を飲んでみると、飲みやすく、おいしく感じて、500 mL ボトルを 3 本弱飲んだところでめまいや頭痛も消え、体調改善を実感しました。

私は、指導や監督をする立場で参加しており、実際に肉体を激しく使う作業をしていたわけではありませんでしたが、それでも脱水を起こすような厳しい環境での訓練でした。救助チームの人たちは、そのような環境下で負荷の強い作業を行うわけですから、さらに大きな負担がかかっています。より水分補給の必要性は高いのですが、他人から積極的に促されないと、訓練中は自由に水分補給を行いにくいうえ、活動中には水分補給をする時間がとれない場合も多いのです。とはいえ、救助する側が要救助者になっては本末転倒なので、水分をとるべき折にはきちんととるという指導は大切ですし、体調管理の必要性についての啓発も進んできたといえると思います。各地の消防のレスキュー隊訓練でも、ORS を準備するところが増えてきているそうです。

アンケート調査の結果から

—— 訓練時の ORS について、アンケート調査を行ったそうですね?

炎天下で訓練を受ける救助チーム( 消防のレスキュー隊員、救急救命士、自衛官、看護師、消防官、医師など )に ORS を試飲していただき、ORS を用いた水分補給がどのように影響するかを調べました。3日間の訓練の開始前後に ORS を飲んでもらい、使用状況や感想について答えていただきました。訓練中に気温が上昇するに従って、ORS の使用量が増加し、飲んだ感想も好感触に変化しました。

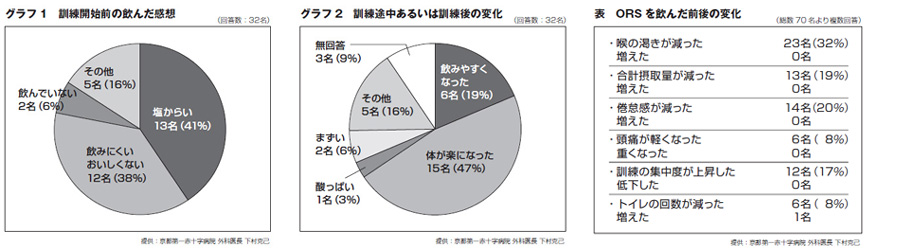

興味深かったのは、訓練開始前後で、飲んだ印象に変化があったことです。訓練開始時には、「塩からい」「飲みにくい、おいしくない」との感想が多かったのですが、訓練途中あるいは訓練後には、「体が楽になった」「飲みやすくなった」と変化が見られました( グラフ1,2参照 )。しかも、「喉の渇きが減った」「摂取量が減った」「倦怠感や頭痛が減った」「訓練の集中度が上昇した」「トイレの回数が減った」等の感想が聞かれました( 表参照 )。

また、それほど飲めないだろうとの予想に反して、ORS を 500 mL ボトルで 4 本、5 本以上と大量に飲んだ人がいたことに興味を引かれました。その時、私自身も ORS を 1.5 L 近く飲みましたが、訓練前に感じたように「おいしくない」と感じていたら、これほどは飲めないはずです。また、「トイレの回数が減った」と回答した人がいたことにも興味を持ちました。トイレの回数が減ったというのは、トイレが準備しにくい災害現場では有益です。ORS は体内への吸収は早いのですが、血管内に水分を保持しやすいため、トイレの回数が減るのではないかと推測しています。

現在は、訓練時に ORS を使用したグループと使用しなかったグループの訓練前後のバイタルサインに違いがあるのか調べています。その訓練とは、アメリカで救急救命士や救急医療関係者に病院搬送前の外傷処置訓練を行う組織が開催しているコースで、世界各国に支部をもつ「 ITLS:International Trauma Life Support 」の日本支部の協力を得て行ったもので、100 人ほどのデータとしてまとめていきたいと思っています。

—— ORS は傷病者や被災者にも有用ですね。

要救助者の意識があり、経口摂取が可能で誤嚥の可能性が低い状態なら、ORS による「経口補水療法( ORT = Oral Rehydration Therapy )」は傷病者の生命予後改善に十分有効と考えられます。事故や災害に遭った人は、脱水を起こしやすいので、水分補給は重要です。もし現場で点滴を行うとすれば、医師が危険な現場までアプローチする必要があります。今は医療従事者は危険な現場に近づかないことが推奨されています。

東日本大震災で福島県会津若松市の救護所に行った経験では、2 ケースほど持っていった ORS がたいへん役立ちました。地震の影響が長期にわたれば、被災者の間で感染症が広がりやすくなるため、その治療の一つとしても ORS は有効です。また災害は、自分の周囲でも起こる可能性がありますから、実は自宅にも水と ORS の双方を常備しています。いざというときに家族だけではなく、周辺の住民の方にも提供できればよいですね。